RED III in Deutschland: Beschleunigung oder Bremse für die Energiewende in MV?

Der Ausbau erneuerbarer Energien galt bisher oft als langwieriger Prozess. Mit der EU-Richtlinie RED III will Europa das ändern. Deutschland hat die Vorgaben 2025 in nationales Recht umgesetzt. Doch was heißt das konkret? Wie schnell können Windräder künftig genehmigt werden? Welche Rolle spielen die neuen Beschleunigungsgebiete? Welche Spielräume haben Gemeinden bis 2027? Und was bedeutet es für Mecklenburg-Vorpommern, wenn der Vorrang erneuerbarer Energien eingeschränkt wird?

Unser juristisches Team erklärt die wichtigsten Änderungen.

Was ist RED III überhaupt?

Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU gibt es seit 2018. Die dritte Fassung, RED III, trat 2023 in Kraft. Sie setzt ehrgeizige Ziele: Bis 2030 soll der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch 42,3 % betragen. 2024 lag er bundesweit noch bei 22,4 % (Quelle: UBA). Damit diese Vorgaben erreicht werden, verlangt die RED III feste Fristen, digitale Verfahren und Beschleunigungsgebiete.

Wie setzt Deutschland RED III um?

Das neue Umsetzungsgesetz überträgt die EU-Vorgaben in deutsches Recht. Es betrifft zunächst die Windenergie an Land. Es soll Verfahren vereinfachen, Genehmigungen beschleunigen und gleichzeitig Rechtssicherheit schaffen.

Was sind Beschleunigungsgebiete?

Beschleunigungsgebiete sind das Kernstück der RED III. Sie sollen Verfahren schneller machen, indem Prüfungen verlagert und vereinfacht werden.

Alle bis Mai 2024 ausgewiesenen Windenergieflächen gelten automatisch als Beschleunigungsgebiete. Das gilt jedoch nur, wenn diese Flächen eine Umweltprüfung durchlaufen haben und nicht innerhalb bestimmter Schutzgebiete liegen. Neue Windenergiegebiete werden direkt als Beschleunigungsgebiete ausgewiesen, wenn sie keine geschützten Flächen (z.B. Natura-2000-, Naturschutzgebiete oder Nationalparks) betreffen.

Das bedeutet:

- Auf Gebietsebene erfolgt eine Umweltprüfung. Sie klärt, ob das Gebiet aus Umweltgesichtspunkten grundsätzlich für Windenergie geeignet ist und welche Maßnahmen für den Schutz notwendig sein können.

- Auf Projektebene werden umweltrechtliche Prüfungspflichten gestrafft, z.B. entfällt die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Stattdessen reicht ein vereinfachtes Überprüfungsverfahren (Screening) mit vorhandenen Daten der letzten Jahre.

- Die Behörde prüft, ob die geplanten Maßnahmen zum Umweltschutz genügen. Falls nicht, können zusätzliche Auflagen folgen.

Vergleich im Überblick

Mit Beschleunigungsgebiet

Ohne Beschleunigungsgebiet

✅ Nur Screening pro Projekt

❌ Volle UVP pro Projekt

✅ Schnellere Genehmigung

❌ Längere Genehmigung

✅ Mehr Planungssicherheit

❌ höhere Unsicherheit

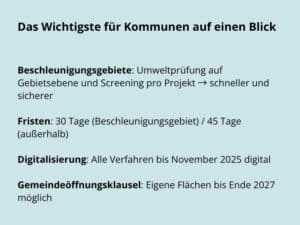

Welche Fristen gelten jetzt?

Neu sind feste Fristen für Behörden:

- 30 Tage für die Vollständigkeitsprüfung von Anträgen in Beschleunigungsgebieten.

- 45 Tage außerhalb dieser Gebiete.

Beim Repowering oder bei Energiespeichern in Beschleunigungsgebieten verkürzt sich die Entscheidungsfrist von 7 auf 6 Monate.

Bis spätestens 21. November 2025 laufen alle Verfahren digital. Auf Wunsch kann eine zentrale Stelle die Abläufe bündeln.

Regelungen bei erreichten Flächenzielen

Der Ausbau erneuerbarer Energien liegt im überragenden öffentlichen Interesse. Das erleichtert Genehmigungen in Konfliktfällen. Hat ein Bundesland sein Flächenziel erreicht, entfällt dieser Vorrang außerhalb der für die Windenergie ausgewiesenen Flächen. Dort gelten dann wieder strengere Maßstäbe. Dies wurde noch einmal gesetzlich klargestellt.

Kritiker befürchten, dass der Ausbau dadurch gebremst wird. Befürworter sehen Anreize, die Ziele frühzeitig umzusetzen.

Welche Spielräume haben Gemeinden?

Bis spätestens Ende 2027 können Gemeinden über die sogenannte Gemeindeöffnungsklausel (§ 245e BauGB) eigene Windenergiegebiete ausweisen. Neu ist, dass dafür kein Zielabweichungsverfahren mehr nötig ist. Das vereinfacht die Planung erheblich und verschafft Gemeinden neue Handlungsspielräume. Die Ausweisung von Flächen bleibt auch über das Jahr 2027 hinaus möglich. Das stellt § 249 Abs. 4 BauGB klar.

Welche Folgen hat RED III für Mecklenburg-Vorpommern?

Mecklenburg-Vorpommern bietet mit Küstenlagen, hohen Windgeschwindigkeiten und vielen Sonnenstunden sehr gute Bedingungen.

Die Neuregelung könnte hier:

- Investitionen beschleunigen

- kommunale Einnahmen steigern, z. B. durch Beteiligungsmodelle

- mehr Planungssicherheit schaffen

- Flächen klarer konzentrieren

Doch es bleibt die Akzeptanzfrage. Ohne transparente Kommunikation, Bürgerbeteiligung und faire finanzielle Teilhabe wird der Ausbau nicht gelingen.

Gewinn oder Bremse für MV?

Die Umsetzung der RED III bringt klare Fristen, digitale Verfahren und weniger Bürokratie. Für Kommunen bedeutet das mehr Planungssicherheit und frühere Einnahmen. Doch Konflikte um Landschaftsschutz und Anwohnerinteressen bestehen weiterhin. Außerdem könnte der Ausbau langsamer werden, sobald die Flächenziele erreicht sind. Ob das Ziel von 42,3 % bis 2030 gelingt, hängt auch vom Netzausbau, der Akzeptanz in der Bevölkerung und der Investitionsbereitschaft ab. Die kommenden Jahre zeigen, ob die neuen Regelungen den erhofften Schub bringt – oder ob erneut nachjustiert werden muss.

Fazit

Mit der RED III schafft die EU neue Spielregeln für den Ausbau erneuerbarer Energien, die Deutschland nun gesetzlich umgesetzt hat. Beschleunigungsgebiete mit Umweltprüfung, feste Fristen und digitale Verfahren sollen Genehmigungen vereinfachen und Investitionen schneller ermöglichen. Für Kommunen eröffnen sich damit Chancen auf frühere Einnahmen und mehr Planungssicherheit, gleichzeitig aber auch die Aufgabe, Akzeptanz und Beteiligung vor Ort zu sichern. Ob Mecklenburg-Vorpommern langfristig profitiert, hängt neben den neuen Regeln entscheidend vom Netzausbau, der lokalen Zustimmung und der wirtschaftlichen Dynamik ab.